Chihuahua, Chih.

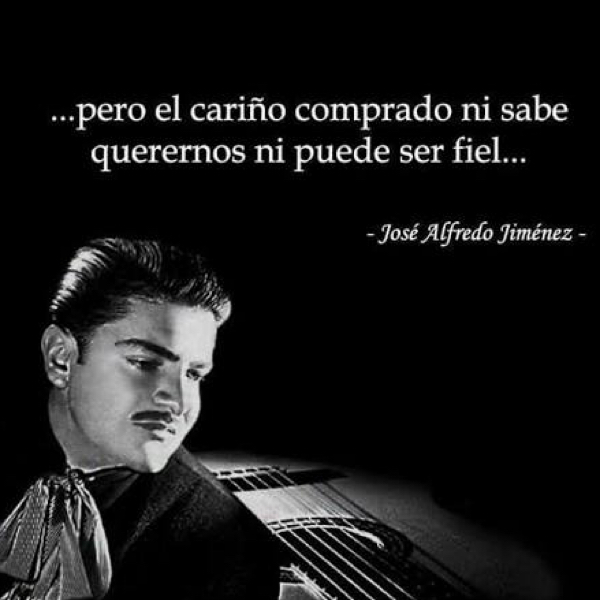

Traductor del sentimiento mexicano, vehículo del desamparo, José Alfredo Jiménez hace de la desdicha una de las más sólidas instituciones nacionales, y también una de las bellas artes.

Si lográramos realizar una encuesta acerca de las canciones que más cantan y sienten los mexicanos, encontraríamos con toda seguridad que en el hit parade del alma nacional estarían dos o tres de José Alfredo entre las diez de mayor popularidad. El pueblo las canta porque encuentra en ellas sus propias historias.

El desengaño amoroso le llegó muy pronto. Cristina, una joven maestra, deshizo una cita con él porque —dijo— iba a celebrar el aniversario de graduación con sus compañeras. Al día siguiente, José Alfredo se enteraría de que Cristina, efectivamente, había celebrado con fiesta y pastel el primer aniversario de su noviazgo con otro hombre.

Se fue entonces a una cantina, escribió unas líneas, derramó unas lágrimas, rondó su casa, quizá habló con ella, pero el asunto ya no tenía remedio. Comenzó a escribir la enésima historia de un amor desairado: una reina y un bohemio.

Y así como todos, José Alfredo fue víctima de las acometidas de un destino feroz. En ese sino, los mexicanos reactualizan sus traumas y complejos, y con sus historias nutren las coplas de amor despechado. En gran parte, los hombres responsabilizan a la mujer —pero no a la madre, sino a esa otra mujer, la de los pechos malos, aunque a veces muy buenos— de haberlos mellado en su resistencia, tentándolos, haciéndolos caer en las trampas del amor para hundirlos luego en el desamparo absoluto. En esos momentos buscan en la taberna el refugio que antes encontraban en la madre y sustituyen el biberón por la botella. Pero la gratificación oral no termina de complacerse hasta que encuentra la voz con la que se sintonizan los desventurados. Confiesan al amigo que la ingrata los abandonó yéndose con otro, y piden una y otra vez la misma canción que los hiere y que cantan aullando:

Yo lo que quiero es que vuelva,

que vuelva conmigo, la que se fue.

3.- El éxito de José Alfredo Jiménez no es fortuito. ¿Cómo un hombre casi analfabeta pudo captar tan certeramente la nómina básica de los afectos desde los años cincuenta del siglo XX hasta la actualidad? Parte de la respuesta la proporciona su propia biografía, que es, por cierto, muy parecida a la de millones de mexicanos. Su familia estaba constituida como la mayoría de las familias del país: «con exceso de madre, ausencia de padre y abundancia de hermanos».

José Alfredo Jiménez, nacido el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, muy pronto se convencería de que la pobreza no poseía valor curricular. Aunque sus primeros diez años estuvo protegido por la solvencia económica de su padre, no tardó en caerle la desgracia de la orfandad. Como hijo del pueblo, incursionó en los oficios a los que obligan los apremios de la sobrevivencia. Truncando sus estudios, huérfano ya de padre, junto con su madre Carmelita y sus tres hermanos tuvo que emigrar a la gran ciudad de México.

En el Distrito Federal, José Alfredo fue mesero, boxeador y vendedor de zapatos; pese a que no sabía ni tocar la guitarra, aspiraba a convertirse en compositor de canciones, o por lo menos en torero o futbolista.

Su orgullo y su franqueza provincianas —nunca superadas pese a su éxito posterior— quedarían impresas en cada composición. Él era el testimonio de los emigrantes, de los recién avecindados en la metrópoli, y encarnaría al nuevo personaje urbano que jamás abandonaría su memoria rural.

José Alfredo recuperaría en sus canciones la memoria de los duelos que cargaba: a los seis años murió su perro consentido; a los nueve, su padre; y a los veintisiete, su hermano Ignacio, por quien compuso la célebre Camino de Guanajuato.

No pases por Salamanca que ahí me duele el recuerdo —cantaba José Alfredo. Y es que el desarraigo de su terruño, la separación de su familia y el abandono de sus tradiciones se incubarían en nostalgias y resentimientos que cantaría toda su vida sin asimilarlos. La ciudad era falsa e indiferente, mientras que el pueblo era sincero y amoroso.

Las ciudades destruyen las costumbres, cantaba recordando a su pueblo, en donde su arraigo e identidad se mantenían incólumes. Lo evocaba a través del cristal de la nostalgia y de la idealización, en los momentos en que se sentía extraviado en una multitud de seres anónimos y solitarios. Recordaba su pueblo quizá para tener un amuleto contra la zozobra.

En el Dolores Hidalgo de sus años infantiles todo se sabía: los sentimientos eran compartidos, los sueños eran comunales. El más íntimo secreto se convertía en el más sabroso chisme. Pueblo chico, infierno grande. Todos apuntan, ríen a las espaldas, murmuran, crecen cuernos, ennegrecen las palomas.

Cuando la mujer traiciona, todos saben con quién, excepto el traicionado. Pero saben también que la historia que de otros se cuenta en voz baja puede ser la propia.

Y ahí mismo, en el confesionario más popular —la cantina del pueblo— se solidarizan con los despechados:

¿Quién no sabe en esta vida

la canción tan conocida

que nos deja un mal amor?

¿Quién no llega a la cantina

exigiendo su tequila,

exigiendo su canción?