Chihuahua, Chih.

En contextos convulsos de amplia agitación social que se distinguen por construir narrativas de confrontación, hay elementos que la ultraderecha no desdeña desde sus múltiples estrategias para instalarse y generar una percepción de que son una opción política deseable puesto que, al menos en apariencia, el protofascismo condensa la síntesis de frustraciones socioeconómicas con un nacionalismo excluyente y una cruzada moral contra lo que consideran un 'enemigo interno'.

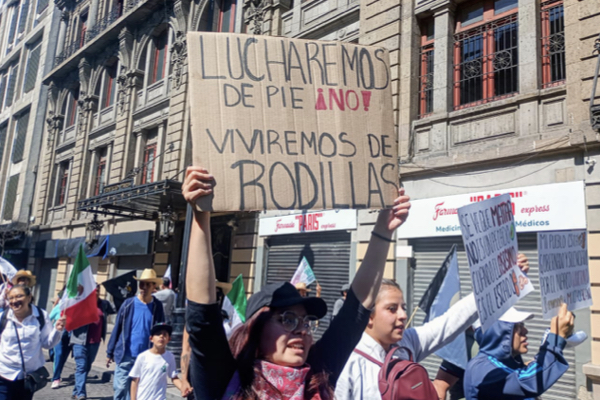

Utilizando plataformas digitales y la supuesta espontaneidad de movimientos como la Marcha del 15N, la ultraderecha logra difuminar la línea entre la crítica legítima y la propaganda radical.

A estas alturas, se ha documentado que la convocatoria de la marcha del 15N fue orquestada por la ultraderecha y sus grupos y sus personas afines.

Su estrategia radicó en la cooptación de símbolos juveniles (como la iconografía de One Piece), mezclando mensajes de rebeldía y libertad con un discurso radical.

Esta táctica se complementó con una calculada inversión en redes sociales para amplificar un mensaje despolitizado que edulcoró y vació de sentido político la acción directa en las plazas.

Si bien la respuesta a esta movilización varió significativamente en el país, lo que a mi consideración merece atención es cómo, en paralelo a esta campaña digital, se construyó una fórmula de comunicación basada en la figura de los outsiders, lo que definiremos como un proceso para “imitar credibilidad” ante una sociedad que en alguna medida cursa algún tipo de descontento.

El outsider es el candidato o figura que está fuera del establishment y que utiliza esta condición para capitalizar la frustración popular y ofrecerse como la solución radical a los problemas generados por la "casta política" de siempre. Se define por lo que no es (no es político tradicional) y por lo que promete (cambio radical).

El fenómeno del outsider político no es nuevo, sus antecedentes son los liderazgos populistas y se popularizó fuertemente en América Latina a finales del siglo XX y principios del XXI, en la década de 1990 el caso más emblemático es el de Alberto Fujimori en Perú (1990).

Dicho fenómeno se apoya fuertemente en la imagen personal a través de los medios masivos, saltándose las estructuras partidarias. No se vota por un programa ideológico, sino por una identidad personal. La popularidad de estos personajes se apoya fuertemente en su imagen a través de los medios masivos.

No se vota por un programa ideológico, sino por una identidad personal.

Actualmente su ecosistema ideal son las redes sociales con una forma de comunicación “directa”, con un lenguaje coloquial y disruptivo, sin la mediación de los periodistas tradicionales (a quienes también critican), lo que refuerza su imagen de "auténtico" y "antisistema".

La consagración de esta figura como concepto político global se dio con Donald Trump, empresario sin carrera política previa que capitalizó el descontento usando un discurso radical y antisistema, convirtiéndose en el ejemplo global más claro del outsider de ultraderecha y Javier Milei, economista y showman mediático que irrumpió en la política criticando la "casta" con un discurso ultraliberal, ejemplificando la reciente ola de outsiders que usan el shock y las redes.

Su influencia en la cooptación de las movilizaciones juveniles se complementa con la construcción de íconos que encarnan la oposición radical al establishment, a lo que se le ha llamado “imitar credibilidad”. En este escenario, la figura del outsider resulta ser la herramienta discursiva más eficaz para deslegitimar a las instituciones y ofrecer una supuesta vía de regeneración social.

Un ejemplo reciente de esta instrumentalización se observó tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde independiente de Uruapan que había roto con el partido en el poder, Morena.

Manzo, quien ya era visto por algunos sectores como un "Bukele mexicano" por su postura de mano dura contra el crimen, fue inmediatamente adoptado como un mártir de la democracia por la oposición y los grupos de ultraderecha.

Esta narrativa fue amplificada estratégicamente por figuras con gran alcance mediático, como el empresario Ricardo Salinas Pliego, el outsider por excelencia debido a su origen empresarial y su constante pugna fiscal y discursiva con el gobierno federal, que capitalizó el suceso para reforzar su propia imagen política.

Al lamentar el asesinato y responsabilizar directamente a la "ineptitud" y la "corrupción" de los gobernantes utilizó su plataforma para validar la desconfianza reforzando la idea de que el sistema político está corrompido de raíz y solo el capital privado o figuras ajenas a la "casta" pueden salvar al país; también, para intentar transformar una tragedia de seguridad pública en un símbolo ideológico, conectando el dolor social con la agenda ultraderechista y finalmente, posicionarse colocándose a sí mismo como la voz crítica autorizada, un empresario-militante que no teme confrontar al poder, utilizando su supuesto poder mediático para inocular estas ideas directamente al público joven y frustrado que se movilizó en el 15N.

De esta forma, la ultraderecha logra pasar de la cooptación de símbolos pop a la cooptación de figuras políticas y tragedias, presentando a los outsiders como los únicos agentes de cambio creíbles.

Las movilizaciones como la del 15N en México no deben ser leídas como un fenómeno aislado de genuina indignación juvenil, sino como la demostración operativa de que la ultraderecha ha perfeccionado su método de instalación.

Al instrumentalizar la frustración generacional mediante la cooptación de íconos pop y la amplificación digital, logran desarmar la crítica política al sustituir la ideología por la imagen. La adopción estratégica de la figura del outsider, desde líderes empresariales hasta mártires fabricados, no es más que una fachada para imitar credibilidad y legitimar un proyecto que, en el fondo, encarna el viejo anhelo protofascista de orden y exclusión.

El verdadero peligro reside en que, cuando el descontento se viste de influencer y la política se vacía de contenido, la ciudadanía corre el riesgo de votar no por un cambio estructural, sino por la ilusión de rebeldía orquestada que, irónicamente, cimenta las bases de la hegemonía extremista que dice combatir.

@marielousalomé